2015年のパリ協定に端を発した2050年問題がグローバルレベルで叫ばれてから久しいですが、平均気温の上昇や異常気象は穀物の収量だけではなく、畜産や養殖業にも大きく関連し、昨今の食料問題に影響を及ぼしています。

近年、日本でもバイオスティミュラントという言葉を耳にするようになりましたが、世界では2024年に45億米ドルだった市場が、33年には125億9,000万米ドルに達し、この期間の年間平均成長率が12.11%になると予測されるなど(注1、急速な発展を遂げています。

バイオスティミュラント資材の原料には、①腐植物質(フミン酸、フルボ酸)、②海藻抽出物、③アミノ酸、ペプチド、④微量ミネラル、ビタミン、⑤微生物、⑥その他(植物エキスなど)と大きく分けて6つのタイプがあり、なかでも腐植物質が最も利用されています(注2。

腐植物質の由来や抽出に関する内容はこれまでも取り上げてきましたが、今回はその由来によって植物に与える影響や生長に違いが生じるのかについて、文献で発表された興味深い結果を交えながらご紹介します。

注1:㈱グローバルインフォメーション 市場調査レポート「バイオスティミュラントの世界市場調査レポート:産業分析、規模、シェア、成長、動向、2025~2033年の予測」

注2:農林水産省 農林水産研究イノベーション戦略2021

食料問題のカギを握るバイオスティミュラント

農林水産省によると(注3、その2050年には世界の食料需要が2010に比べ1.7倍になるとされ、なかでも低所得国では人口増が相乗し2.7倍になると予測されていますが、人口増に伴う農地拡大の傾向はすでにピークを越したという研究データもあります(注4。

日本の食料自給率は依然として低く(令和4年度、カロリーベースで38%)、多くの農産物を輸入に頼るしかない我々にとって、国民生活にも影響を及ぼしかねない問題です。限りのある農地であるならば、単収(作物の10aあたりの収量)を上げなければ1人あたりの食料は確実に減少してしまうでしょう。

こうした食料問題に拍車をかけるのが地球規模の気候変動です。乾燥による砂漠化、記録的な高温、大雨や日照不足などは温暖化に起因するところが大きいのです。

日本では水稲に白未熟粒が発生し、浮皮や着色不良となる果樹、野菜でも着色不良が見られるなど、農作物の高温障害が顕在化しています。

また、台風や豪雨などによる畑の湛水、ハウス内への浸水、ため池の決壊といった農地への被害も後を絶ちません。

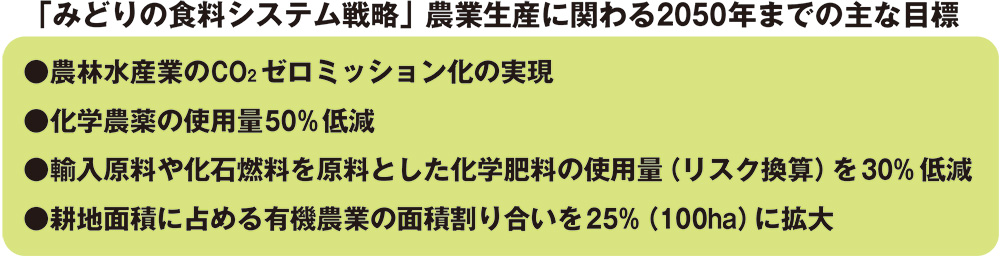

国内外でSDGsや環境を重視する動きが進むなか、農林水産省は将来にわたる食慮の安定供給をはかるため、生産力の工場と持続性の両立をイノベーションで実現する「みどりの食料システム戦略」を2021年に策定しました。

持続的かつ安定した生産への関心が高まり、バイオスティミュラントに対する注目度が増しています。みどりの食料システム戦略では、2040年頃から化学農薬の使用低減に向けた技術開発・普及として、バイオスティミュラントを活用した革新的な作物保護技術の開発をあげています。

直訳すると「生物刺激剤」が示すように、バイオスティミュラントとは化学肥料や農薬ではなく、植物に刺激を与え、植物や土壌本来が持つ力を引き出すことで生長促進、ストレス耐性、病気抵抗性、品質・収量アップなどをもたらす農業用資材を指します。

腐植物質をはじめとする、このバイオスティミュラントが持続可能な農業や食料問題の解決にとって重要なガキを握っているのです。

注3:令和元年9月、農林水産省大臣官房政策課食料安全保障室、「2050年における世界の食料需給見通し」

注4:Hannah Ritchie (2022) – “After millennia of agricultural expansion, the world has passed ‘peak agricultural land’” Published online at OurWorldinData.org. Retrieved from: ‘https://ourworldindata.org/peak-agriculture-land’ [Online Resource]

腐植物質が植物に与える影響

腐植物質が植物の生産性を向上させるメカニズムは、これまで多くの研究や議論がなされてきました。これらをまとめると、間接的な影響と直接的な影響の2つに大別することができます。

<腐植物質が植物に及ぼす間接的な影響>

・土壌中の養分をキレートし、根からの取り込みを促進する

・土壌の構造を強化する(一次団粒化促進)

・保水力を向上させる

・陽イオンの交換容量(CEC)を増加させる

・養分の溶出を減少させる

・土壌微生物の活性を向上させる

↓

腐植物質が土壌中の養分の利用性が増すことで根からより多くの養分と水分が吸収され、生長と生産性が向上する

<腐植物質が植物に及ぼす直接的な影響>

・多くの内因性植物ホルモンと同じような作用をする

↓

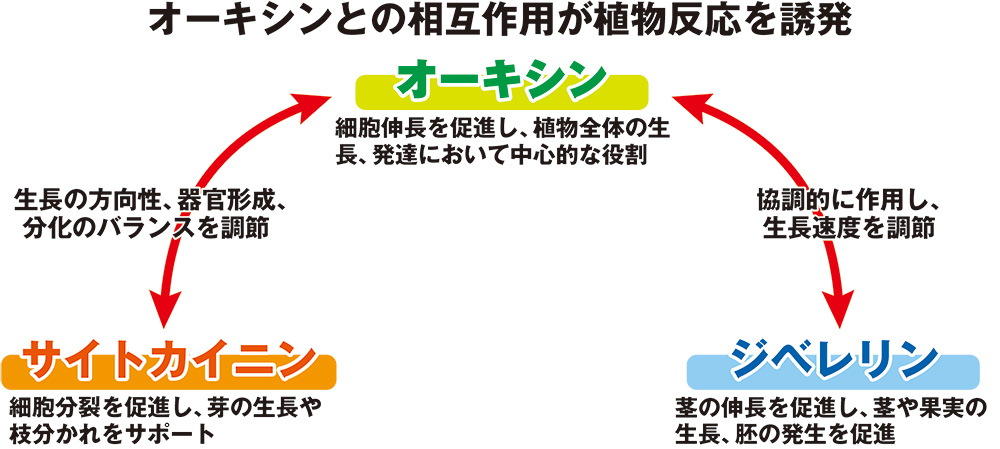

腐植物質はオーキシン、ジベレリン、サイトカイニンといった植物ホルモンと似た働きを有し、植物の生長を刺激する。この作用によって植物内の特定の酵素やタンパク質の遺伝子発現(転写)やタンパク質の機能調整(翻訳後調節)に影響を与え、生長および発生のプロセスを直接的に促す

上記のように、腐植物質が植物に直接的かつ間接的な影響を与えた結果、生長、発育、生産性が刺激されると期待されています。

腐植物質は、その化学的構造と生物学的な活性から、生長促進剤と同じ役割を果たすことが明確です。

しかし、生長反応促進の程度は植物の種類や生育条件にはあまり相関はなく、むしろ腐植物質の由来(原料となるもの)や施用量との関連が強いとされています。

また、堆肥や土壌由来のフミン酸は、褐炭や泥炭由来のフミン酸より生長促進効果が高いとする文献もあります。実際、由来の異なる腐植物質を施用して検証してみた結果、大きな違いが見られたのです。

堆肥由来の腐植物質は堆積物由来の結果を凌駕

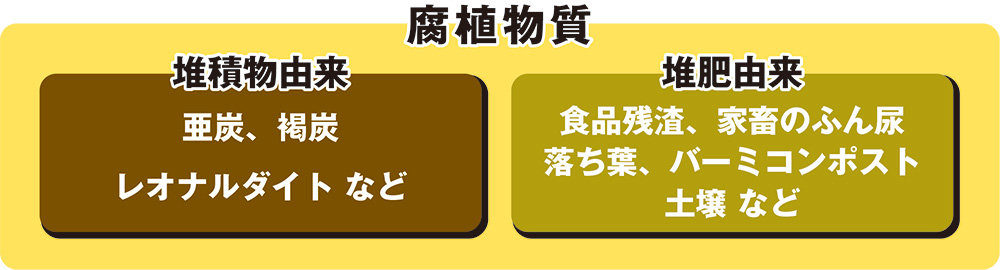

腐植物質の資材(製品)として、石炭よりも炭化度の低い褐炭や泥炭、レオナルダイトといった堆積物から抽出する堆積物由来のグループ。

もうひとつは有機物、例えば食品残渣や家畜のふん尿、落ち葉、バーミコンポスト(ミミズと微生物の力を利用し有機物を堆肥化する処理方法)を利用した堆肥のほか、土壌から抽出する堆肥由来のグループ、この2つのグループが一般的です。

検証で使用した腐植物質は堆積物由来と堆肥由来、それぞれ5種類ずつで、いずれも農業用として一般に販売されているものから無作為に選んだものです。

これらの腐植物質資材をキュウリ、ダイコン、ササゲに施用し、生長の違いを比較しました。

堆肥由来はキュウリの子葉の生長を顕著に促進

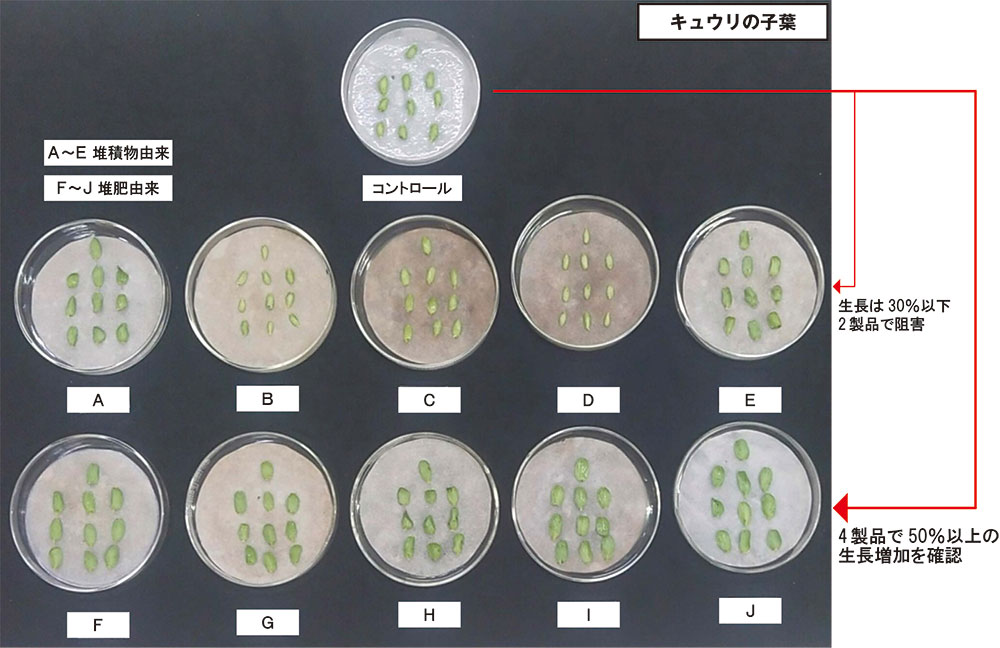

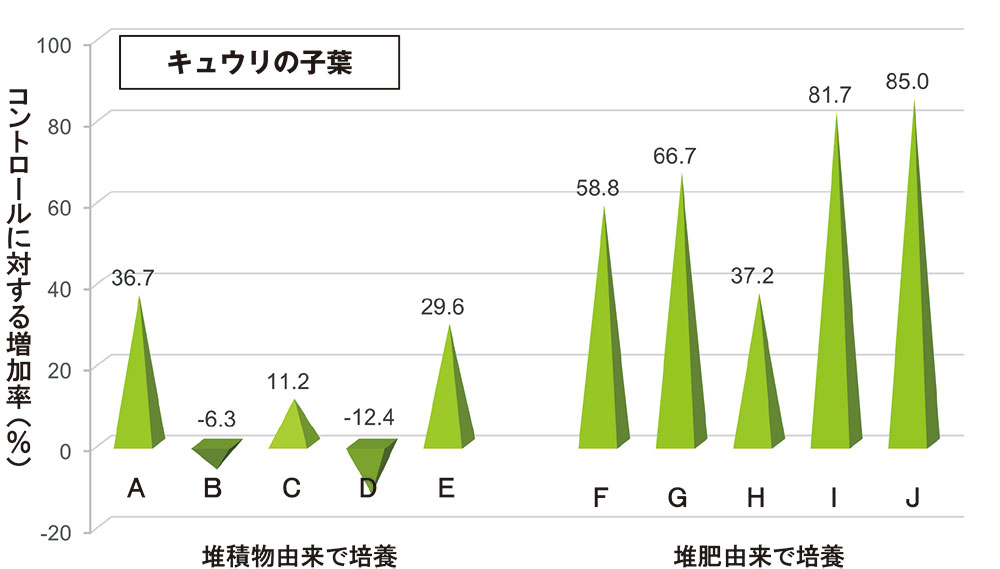

キュウリ(Cucumis sativus L cv Guntur Local)の子葉の生長に対する腐植物質の影響を堆積物由来、堆肥由来別に確認しました。

子葉とは種子が発芽して最初に出る葉です。

被子植物では、発芽のしかたで子葉が2枚の双子葉類と1枚の単子葉類に大別されます。

湿らせたろ紙の上にキュウリを播種し培養させたところ、腐植物質は水のみ(コントロール)で培養したものに比べ、子葉の拡大生長を促進させるのに有効であることがわかりました。

なかでも、堆肥由来の資材で処理したものは堆積物由来の資材に比べると生長の度合いが大きく、水のみのコントロールに比べ5製品中4製品で50%以上の生長増加を見せました。

これに対し堆積物由来の5製品は30%以下にとどまり、5つのうち2製品は生長が抑制されていました。

細胞の拡大生長を促進

出典:Comparative Evaluation of Humic Substances: Effect at Cell Level and Chlorophyll Retention during Accelerated Senescenceより改編

腐植物質溶液で96時間培養後のキュウリ子葉の新鮮重量をコントロール(水)と比較した増加割合。堆積物由来では阻害された製品も見られた

出典:Comparative Evaluation of Humic Substances: Effect at Cell Level and Chlorophyll Retention during Accelerated Senescenceより改編

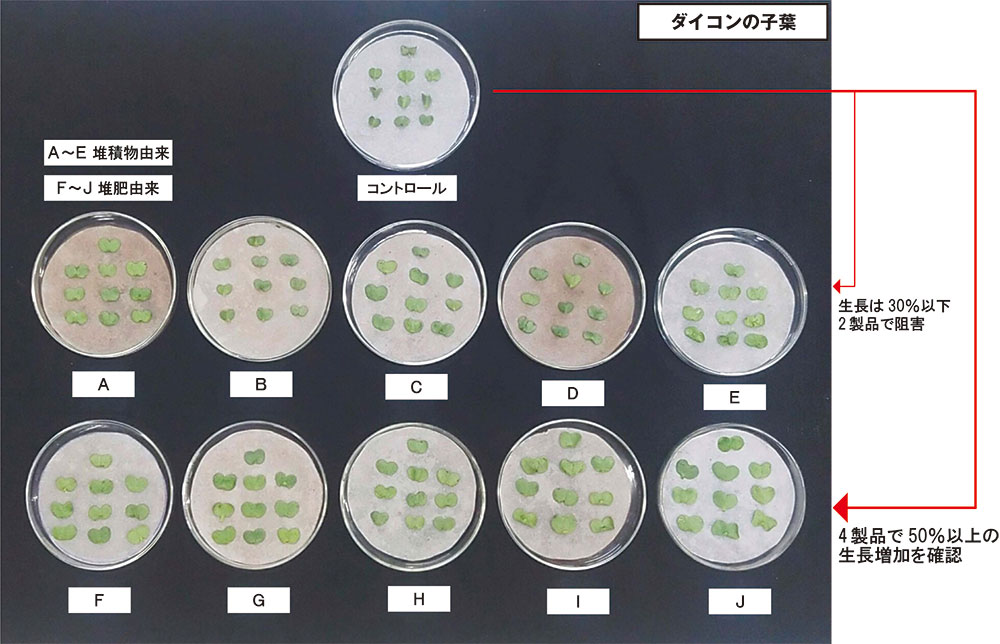

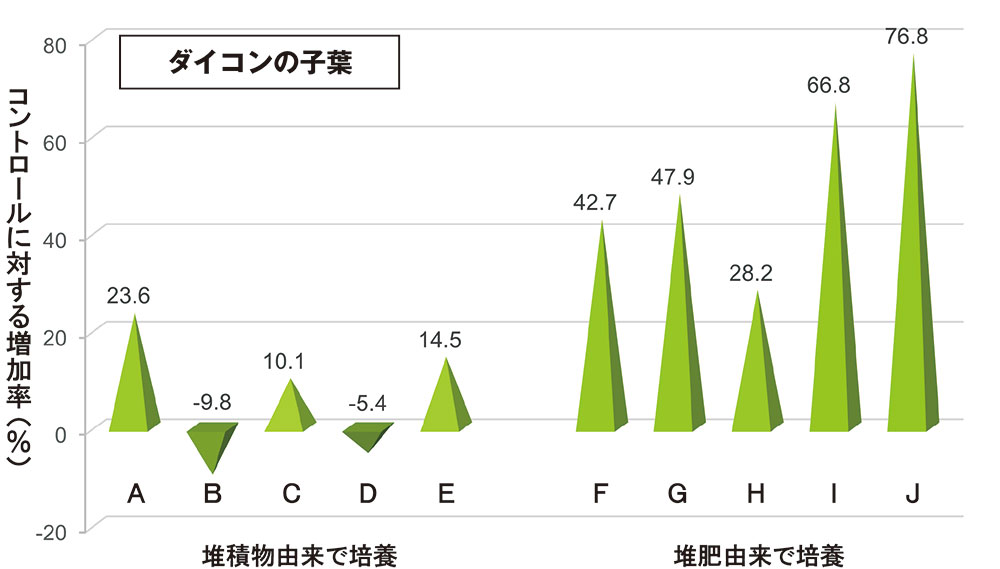

堆肥由来はダイコンの子葉の拡大生長を顕著に促進

多細胞生物である植物は分裂によって細胞の数を増やすことに加え、その細胞のサイズが大きくなることで生長します(拡大生長)。

湿らせたろ紙の上で培養したダイコン(Raphanus sativus L.(var. Pusa Chetki long))の種子を培養し、子葉に対する腐植物質の影響を調べたところ、水のみのコントロールに比べ生長が増大しました。

由来別で見ると、堆肥由来の腐植物質資材はコントロールに対し、新鮮重量で28~78%も増加するなど、5製品全てで拡大生長が認められました。

一方、堆積物由来では堆肥由来を下回り、5製品中2製品は生長が阻害されていました。これはキュウリの子葉の生長で示された結果と同様でした。

細胞の大きさは植物の生産能力に影響を及ぼすため、拡大生長がより大きかった堆肥由来の腐植物質は生長刺激誘導に優れていると推察されます。

細胞の拡大生長を促進

出典:Comparative Evaluation of Humic Substances: Effect at Cell Level and Chlorophyll Retention during Accelerated Senescenceより改編

腐植物質溶液で96時間培養後のダイコン子葉の新鮮重量をコントロール(水)と比較した増加割合。堆積物由来では阻害された製品も見られた

出典:Comparative Evaluation of Humic Substances: Effect at Cell Level and Chlorophyll Retention during Accelerated Senescenceより改編

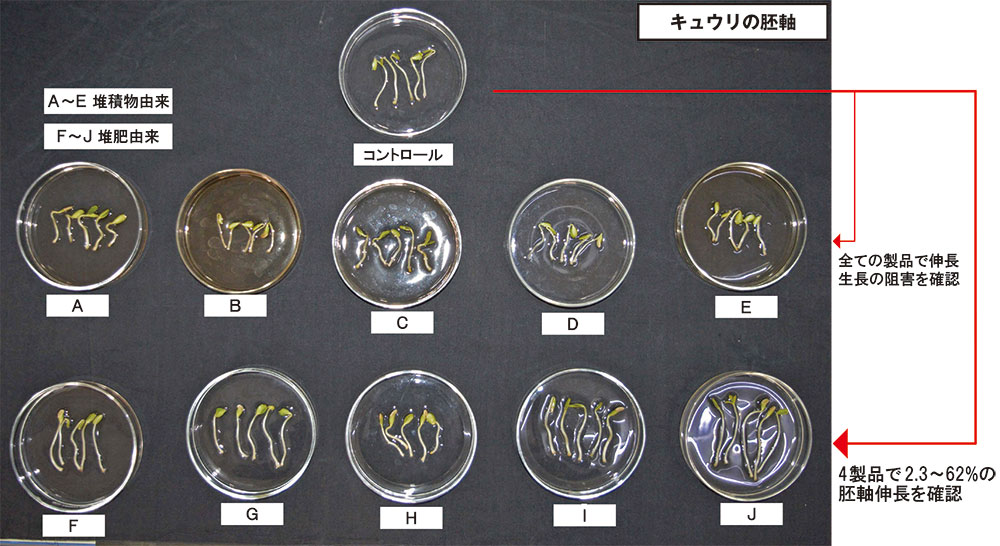

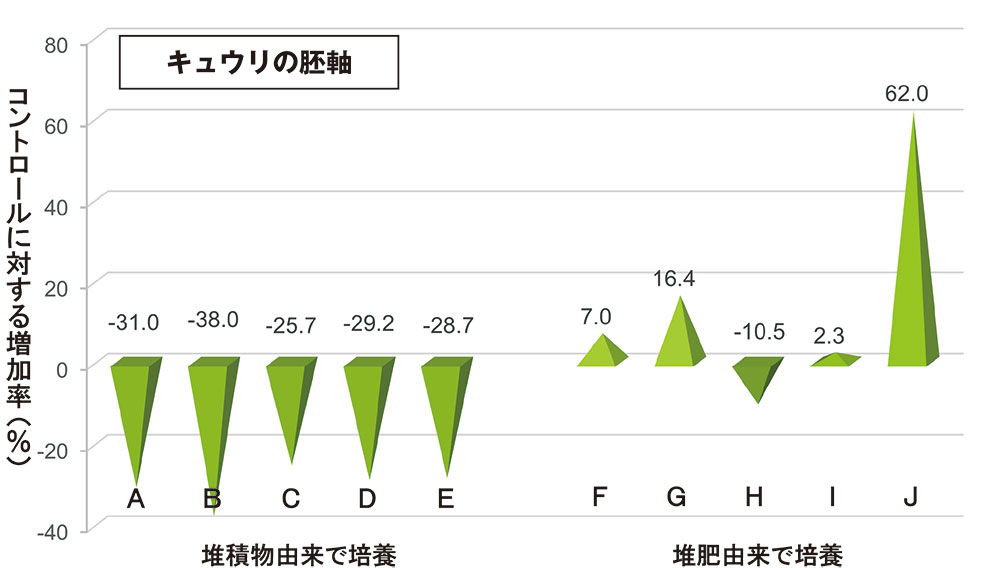

堆肥由来は切断したキュウリの胚軸の伸長生長を促進

キュウリの胚軸伸長に対する腐植物質の影響は、湿らせたろ紙にキュウリを播種し、暗黒下に72時間で発芽させた後、上部から10mmで胚軸をカットしたものを試験液でそれぞれ72時間培養させたもので比較しました。

この結果、堆積物由来の製品全てが水のみで培養したコントロールより明らかに伸長が阻害されていました。

これに対し堆肥由来は1製品を除き、コントロールに比べ胚軸がより伸長していました。

胚軸は子葉と幼根の間にあり、幼若期の生長を担う一次器官で環境による生長変化が顕著に現れます。胚軸は細胞分裂ではなく、主に細胞伸長に依存しますが、この生長は植物ホルモンであるオーキシンとジベレリンの組織刺激によることがわかっています。

同じ腐植物質でも、全ての製品で伸長が抑制されてしまったということは、堆積物由来の腐植物質に生長を阻害する物質が多く含まれている可能性が否定できません。

一方、伸長生長が見られた堆肥由来の製品は、腐植物質の中にオーキシンやジベレリンに類似した生長刺激物質が存在していると推察できるのです。

こうした結果は、腐植物質の抽出によって植物の生長を左右する物質が共抽出されている可能性を示唆するものです。

全てが阻害、堆肥由来(F~J)は1製品を除き細胞の伸長生長を促進

出典:Comparative Evaluation of Humic Substances: Effect at Cell Level and Chlorophyll Retention during Accelerated Senescenceより改編

腐植物質溶液で72時間培養後のキュウリの胚軸の長さをコントロール(水)と比較した伸長割合。堆積物由来では全てで阻害された

出典:Comparative Evaluation of Humic Substances: Effect at Cell Level and Chlorophyll Retention during Accelerated Senescenceより改編

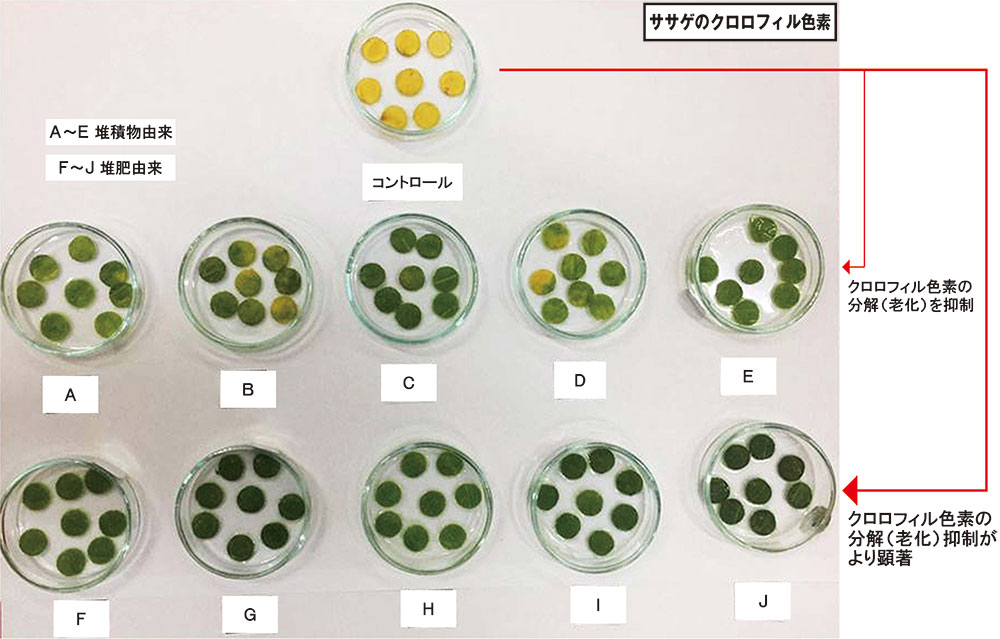

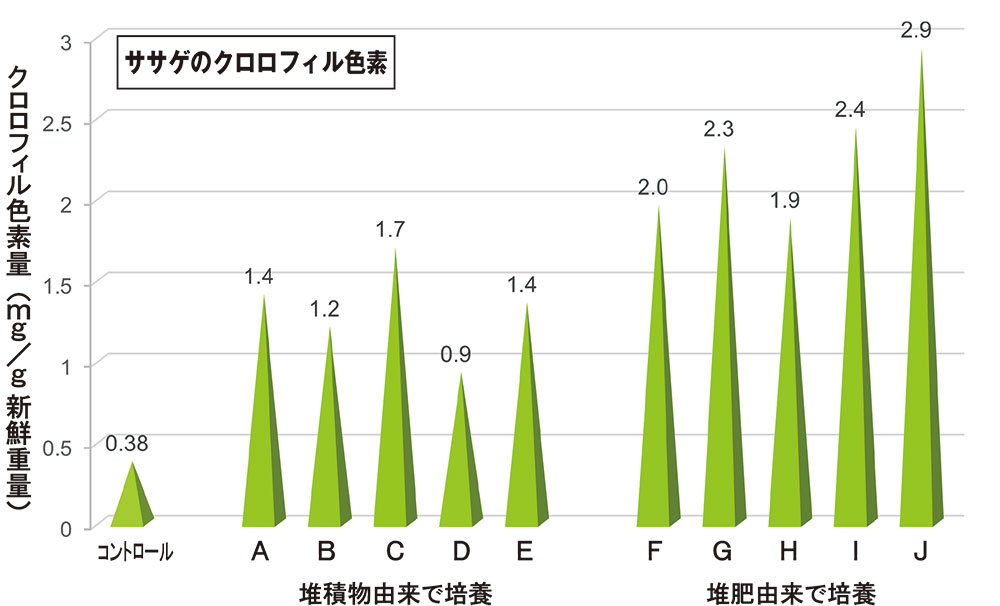

堆肥由来は切除したササゲの葉の老化を顕著に阻害

ササゲの葉の老化に対する腐植物質の影響は、クロロフィル色素の残量で調べています。

成熟した葉をカットしたリーフディスク(φ6mm)を水のみ(コントロール)と腐植物質の溶液(堆積物由来5製品、堆肥由来5製品)に浸し、35℃、暗黒下というストレス下で96時間培養しました。

その結果、腐植物質で培養した方は黄変してしまったコントロールに比べ、全ての製品で多くのクロロフィル色素が維持されていました。

由来別で見ると、ストレスのかかっていないリーフディスクに比べ、堆肥由来の製品の残存量が1.88~2.93mg/gであるのに対し、堆積物由来ではわずか0.93~1.7mg/gにとどまっていました。ちなみにコントロールでは0.38mg/gしか保持されていません。

クロロフィルは光合成によって水と二酸化炭素から有機物(糖)と酸素を生成しますが、この際に活性酸素も作られるため、クロロフィルを酸化から守るカロテノイドも同時に産生されます。

光合成の活性が低下するとクロロフィルの分解が進み、代わってカロテノイドが顕在化してくると葉が黄変して老化が進むため、光合成は老化の間接的な指標ともなっています。

葉の老化は内的な要因のほか、pH(酸)や光、湿度といった外的ストレスによっても誘発されますが、とりわけ高温ストレスの影響を受けやすいといわれています。これは葉が蒸散を防ぐため気孔を閉じるため、二酸化炭素の取り込みが減ってしまうことが原因です。

この試験で、高温、暗黒下というストレスにさらされていながらも、腐植物質で培養したリーフディスクでクロロフィル色素が維持されていたという結果から、腐植物質にはストレス下においてクロロフィルの合成を誘導することに加え、葉緑体膜の安定性を保護することで色素の分解を抑制する効果があることを示唆されました。

そしてこの効果は、堆積物由来に比べ堆肥由来の製品の方がより顕著に示されていました。

クロロフィル色素の分解(老化)を抑制、この割合は堆肥由来(F~J)でより顕著

出典:Comparative Evaluation of Humic Substances: Effect at Cell Level and Chlorophyll Retention during Accelerated Senescenceより改編

腐植物質溶液でストレス下96時間培養後のササゲリーフディスクの残るクロロフィル色素の重量をコントロール(水)と比較。腐植物質は由来に関わらずストレスによる植物の老化を抑制する

出典:Comparative Evaluation of Humic Substances: Effect at Cell Level and Chlorophyll Retention during Accelerated Senescenceより改編

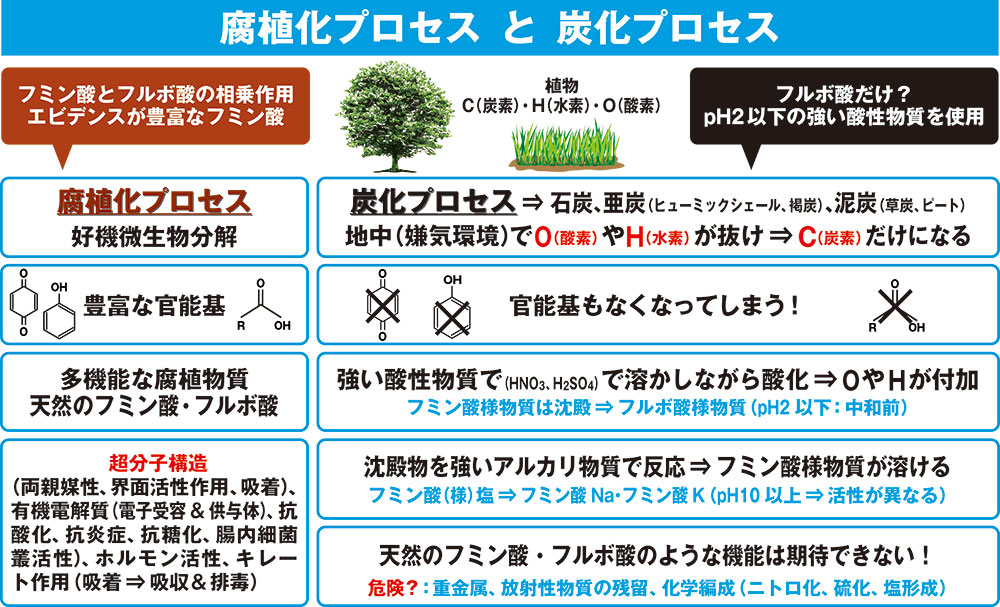

腐植化と炭化。生成のプロセスからその違いを知る

堆積物由来の腐植物質と堆肥由来の腐植物質、この2つを分ける決定的な違いが、腐植物質が生成されるまでの過程で、堆積物由来は「炭化」、堆肥由来が「腐植化」という異なったプロセスを経ている点です。

ここではこれらのプロセスにはどのような違いがあるのかを中心にご紹介します。

まずは腐植物質がどのようにできるのかについて簡単に説明します。

腐植物質の「素」となるのが土壌や土壌中に存在する「腐植」と呼ばれる有機物です。この腐植は陸成、半陸成、水成の3つに大別されますが、陸成は陸地に、半陸成は湿地や沼沢地に、水成は湖や海の水底に、樹木や落ち葉、水成植物など植物の遺体が集積し、長い年月をかけ分解、重合、縮合を経て腐植物質へと変化していくのです。

樹木の成り立ちと分解

腐植を語るうえで樹木(樹皮を取り除いた木材部)と、それらを分解する菌(微生物)について理解してもらわなくてはなりません。

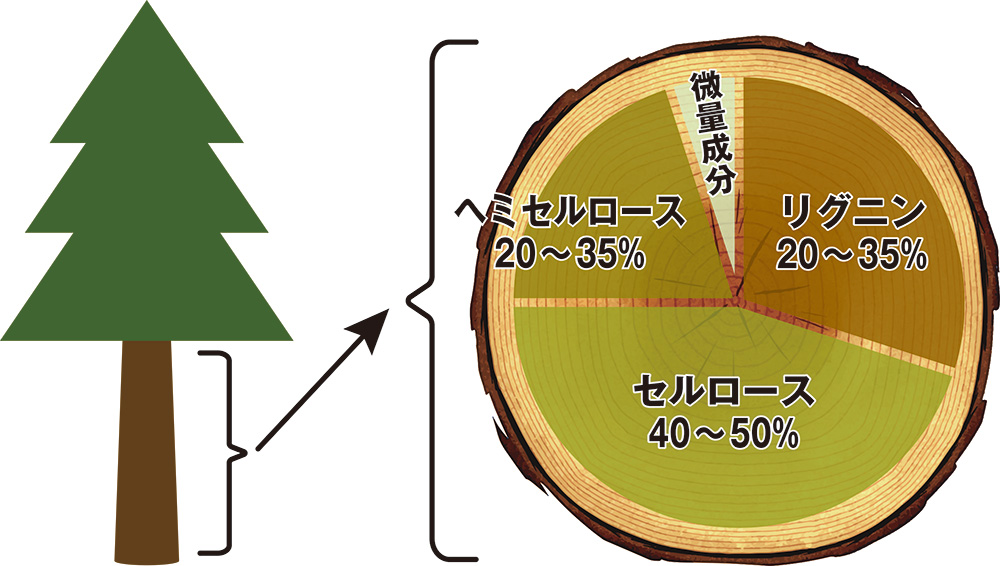

樹木(木材部)はセルロース、ヘミセルロース、リグニンに加え、樹脂などその他の成分によって構成され、最も多いのがセルロースです。

樹木を構成する主な成分

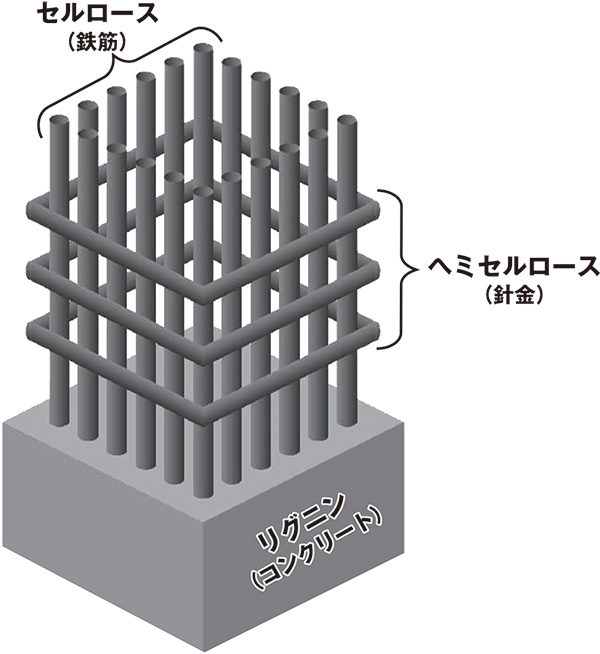

セルロースは多糖類でグルコースが直鎖状に多数結合した高分子の繊維質です。植物細胞の細胞壁を構成する木材の骨格を成し、鉄筋コンクリートで例えるところの鉄筋部に相当して建物(樹木)の強度を保つ役割を担っています。

ヘミセルロースはセルロースとともに植物の細胞膜を構成する繊維質で、単一の化合物ではなくセルロース以外の多糖類の総称です。直鎖状のセルロースに比べると複雑な構造でセルロースとリグニンとを針金のようにつなぎ、細胞壁の三次元構造に関与しています。

リグニンは芳香族の化合物からできたポリマーで、巨大かつ複雑な構造をしています。リグニンはセルロースやヘミセルロースを強く結びつけ、細胞壁同士を固定化する接着剤のような役割を持ち、鉄筋コンクリートでいうところのコンクリートに例えられています。

繊維質のセルロース、ヘミセルロースとも分解されにくい難消化性の物質になりますが、それを上回るのがリグニンで生物分解を極めて受けにくいという性質を持っています。

これらを分解するのが木材腐朽菌と呼ばれる菌類で、褐色腐朽菌と白色腐朽菌に大別され、褐色腐朽菌がセルロースやヘミセルロースなどの多糖類を選択的に分解するのに対し、白色腐朽菌はセルロース、ヘミセルロース、リグニンを分解することができます。

こうした菌はいずれも好気性で、酸素のあるところでなければ生存することができません。

腐植物質生成へのプロセス、カギは酸素だった

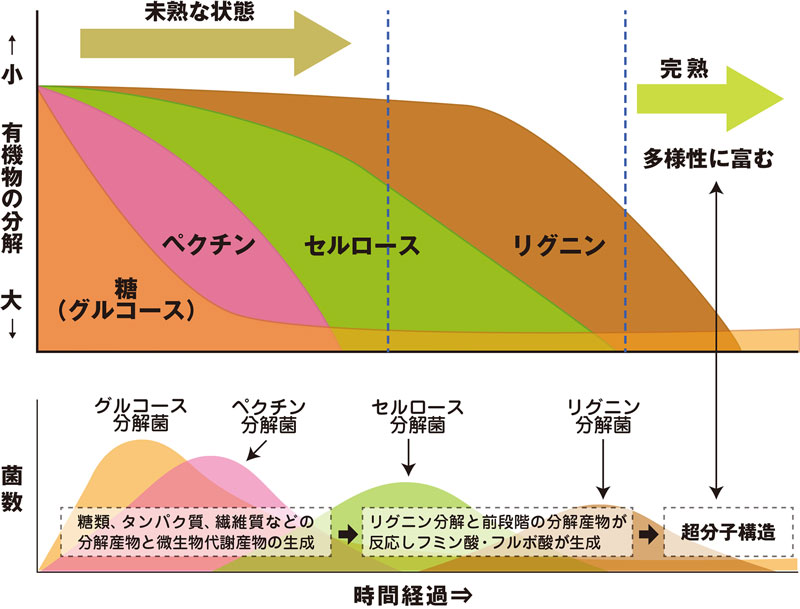

樹木や落ち葉など植物遺体をはじめとする有機物には易分解性と難分解性に分かれ、それらが土壌微生物によって分解されるプロセス簡単に説明します。

有機物のうち、早い段階で好気性の微生物によって分解されるのが、糖やタンパク質、脂肪といった易分解性成分です。

これらが分解されると二酸化炭素(CO2)、水(H2O)、アンモニウム(NH4)などの無機物になるとともに、菌の成分として再構成されさらに分解が進みます。

易分解性の有機物が分解されてしまうと、難分解性のなかでも比較的分解されやすいセルロース、ヘミセルロースが木材腐朽菌によって分解され、最も分解されにくいリグニンが最後に分解されます。

分解によって発生した分解物(フェノール類やキノン類など)、微生物の代謝物や死骸などが重合、縮合を繰り返しながら完全に分解するとカルボキシ基(-COOH)やフェノール性水酸基(-OH)といった機能性を有する官能基に富んだ腐植物質が生成されます。

ここまでの過程を腐植化と呼び、好気性菌による酸素に依存した反応です。

言い換えれば、酸素が無い状態では腐植化は進みません。

一方、分解・腐植化の途中で地中や水中に堆積し、酸素が無い条件下に置かれると、酸素を必要としない嫌気性菌による分解が優勢となります。

ここに圧力や地熱が加わると水素原子が抜けはじめ、低石炭化炭と呼ばれる泥炭や亜炭が生成されます。この状態では水分や不純物を多く含みますが、さらに水素原子が抜けると炭素の含有量が増え、COOHやOHなど機能性に富んだ官能基が急激に減少して最終的に石炭となります。

この過程を炭化といい、腐植化に比べると酸素、水素が不足しているため、機能性を有する官能基が極端に少ないのが特徴です。

フミン酸やフルボ酸の抽出には泥炭や亜炭を硫酸や硝酸で溶解し、酸化によって強制的に酸素と水素を付加させるのが一般的です。

この方法では化学品によって修飾された(硫化やニトロ化)フミン酸様、フルボ酸様の物質でしかなく、純粋なフミン酸、フルボ酸とは決定的に異なるのです。この違いが植物の生育に「差」をもたらす原因なのではないかと推察しています。

なお、段階的に進む有機物の分解は微生物の力だけではなく、微生物が生成する代謝産物(分解によってできたもの)も加わることで複雑な構造を形成します。この過程こそが「腐植化プロセス」であり、生成される腐植物質(特にフミン酸)は超分子構造(https://keitwo.co.jp/what-is-humic-acid-and-fulvic-acid/#toc9)を持つとともに両親媒性(https://keitwo.co.jp/amphipathic/#toc2)を示します。

これに対し「炭化プロセス」では、分解が途中で中断されてしまうため、根本的に異なった「腐植様物質」が生成されます。今回の結果は、こうした違いも大きく影響しているのではないかと考えられます。

まとめ

バイオスティミュラントの一角をなす腐植物質。

これまでも特にフミン酸は農業分野で利用されてきましたが、その由来によって大きな差が生じてしまうという結果をご紹介しました。

記録的な高温や日照不足、大雨など異常気象を避けることが難しくなってしまったいま、腐植物質の製品をバイオスティミュラントとして選ぶ際には、生育の差をもたらす「由来の違い」に着目してみてはいかがでしょうか。

参考文献

Tirichy Ganesh Prasad et al. Comparative Evaluation of Humic Substances: Effect at Cell Level and Chlorophyll Retention during Accelerated Senescence. American Journal of Plant Sciences. 2023:14;638-652

Michael T. Rose et al. A Meta-Analysis and Review of Plant-Growth Response to Humic Substances: Practical Implications for Agriculture. Advances in Agronomy. 2014:124;37-89

藤井敬三ら. 石炭の組織成分とその化学的性質について. 地質ニュース. 1978:282;1-10