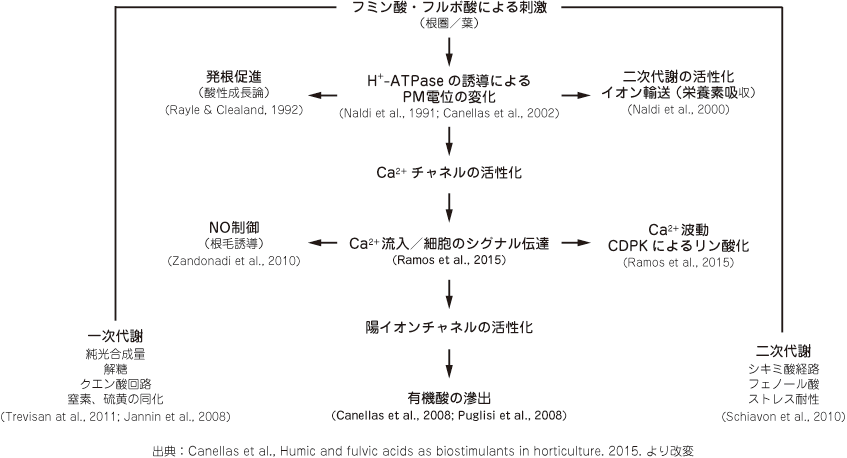

フミン酸・フルボ酸の植物や土壌に対する効果

フミン酸やフルボ酸の植物に関する働きは、世界中から多くの論文が発表されていますので、その中からいくつかを要約してご紹介します。

フミン酸(腐植酸)の菌の活性効果

フミン酸の菌の活性効果は人体の腸内細菌から、根圏微生物の活性化にとどまらず、食品化学ではイースト菌の発酵促進効果など、広い分野で確認されています(水溶化フミン酸)。

この効果を農業現場で活用すると、

- 根圏微生物の活性化

根と根圏微生物の共生関係を良好にし、生理活性につなげる。この場合、土壌中に菌のエサとなる良質な有機物が存在することが前提。 - 良質な堆肥(有機物)作りの発酵促進剤

土壌の物理性(団粒化)、生物性、化学性の向上・炭素固定・生物多様性

(※未熟な堆肥は、圃場での分解が起こりガス発生をはじめ多くのトラブルのもととなる。特に未熟な動物厩肥を圃場へ投入すると、使い物にならない土地になってしまう可能性があるので注意が必要。完熟であっても投入量には注意) - 土壌有機物の分解促進

落ち葉や雑草マルチなどの分解を促進

フミン酸・フルボ酸のキレート効果+フミン酸の細胞透過性アップ力

フミン酸とフルボ酸のキレート力(掴む力)は広く認識されています。

このキレート力にフミン酸の細胞透過性アップが加わると、栄養の吸収が促進されます。

- 栄養の吸収促進(NPKだけでなく各ミネラルの吸収)

質の向上、減肥、コストダウン - 植物の免疫力アップ(抵抗性誘導)

減農薬、コストダウン、生物多様性 - フミン酸がキレートした重金属を吸収させない

フミン酸・フルボ酸の保水効果

フミン酸・フルボ酸は栄養素を掴むキレート力だけではなく、水を掴む力があります。

この保水力にバクテリアの代謝物の炭水化物が働き、土壌の団粒化が促進されます。

- 保水

干ばつ耐性を高める - 団粒化の促進

土壌の物理性がアップ、土壌温度や水の蒸発の安定化

フミン酸は重要な遺伝子の発現を刺激する

- PAL(病原菌への抵抗力が高まると多く発現する遺伝子)

植物の免疫力の向上

減農薬、生物多様性、コストダウン - ACS6(オーキシン応答が高まると強く発現する遺伝子)

オーキシンは、植物で一番初めに発見された生長ホルモン。

収量アップへ - psbA(光合成が活発になると高く発現する遺伝子)

光合成によって作られた糖は植物の生長に欠かせないエネルギー。

収量アップへ

上記以外にも、農業分野におけるフミン酸・フルボ酸の作用に関する発表は多数あります。

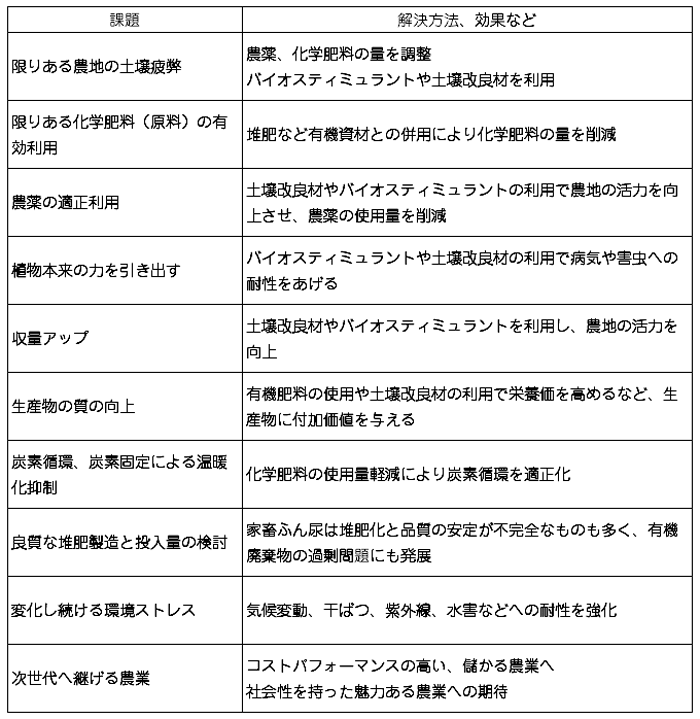

これまで発表された主だった効果は下記の表にまとめました。

これを見ても、フミン酸・フルボ酸が植物生理のあらゆる場面で刺激をあたえている(作用する)ことがイメージできると思います。

バイオスティミュラント(BS)資材として、フミン酸・フルボ酸にこれだけの効果があるとすれば、前項の、これからの農業がクリアしなければならない課題の多くをカバーできる可能性が生まれます。

ただし、フミン酸もフルボ酸も、基となる原料や、抽出・精製方法などによって安全性だけではなく、性質や機能が大きく異なることを忘れてはなりません。

加えて、フミン酸もフルボ酸も水溶性であること、つまり可溶化していることがこうした多くの作用をもたらす前提となっています。

一般的な「フミン酸・フルボ酸」資材(製品)と「HS-2Ⓡ」シリーズの比較と違い

一般的な可溶化したフミン酸・フルボ酸資材と弊社のフミン酸・フルボ酸水溶液『HS-2Ⓡ』シリーズとの比較を下表に示します。

一般的な水溶化されたフミン酸もフルボ酸も、亜炭(ヒューミックシェール)や泥炭(草炭)を原料として作られています。

どちらの原料でも抽出して水溶化するためには、化学物質を使用する必要があります。

しかし、塩酸、硫酸、硝酸など強い酸性物質を抽出過程で使用すると、酸に不溶のフミン酸は沈殿し、水溶化された残りの腐植物質は、フルボ酸が大半を占めることとなります。

つまり、植物の生理活性に欠かせないフミン酸が含まれていない水溶液ができあがってしまうのです。

安全な状態にすると必ずフミン酸は沈殿してしまう

なお、フミン酸をどうしても水溶化したいということで水酸化ナトリウムや水酸化カリウムなどの強いアルカリ物質で抽出したままで中和しない場合には、アルカリに溶けるフミン酸もフルボ酸も確かに溶けています。

しかし、原液を植物に散布すれば一瞬で枯死するほど危険です。

もちろん人にとっても危険なことはいうまでもありません。

最後に、亜炭や泥炭を可溶化せずに、そのまま圃場に使用した場合の問題点を補足します。

- 亜炭(ヒューミックシェール)

亜炭を砕いてペレット状にしたものを直接土壌に散布しても、鉱物化した状態のままではフミン酸・フルボ酸は溶出しません。

このため、まずは根が分泌する根酸の力によってフミン酸・フルボ酸を溶出させる必要があり、それからでないと土壌や植物に作用しはじめないのです。

また、何度もいいますが、重金属といった有害物質の心配が残ります。

- 泥炭(草炭)

泥炭には、多くの(40~50%)のフミン酸が含まれます。

しかし、難分解性の繊維質に絡まったフミン酸はほとんど溶出しません。

つまりペレット状にした泥炭を散布したり、スラリー状にしたものを圃場に入れたりしても、フミン酸やフルボ酸の効果へは期待できません。

むしろ難分解性の繊維質が土壌の目詰まりを起こし、土壌の物理性の悪化を招いてしまいます。

最終的には植物の生育には不適とされる泥炭地のような状態へと向かってしまう可能性もあるのです。

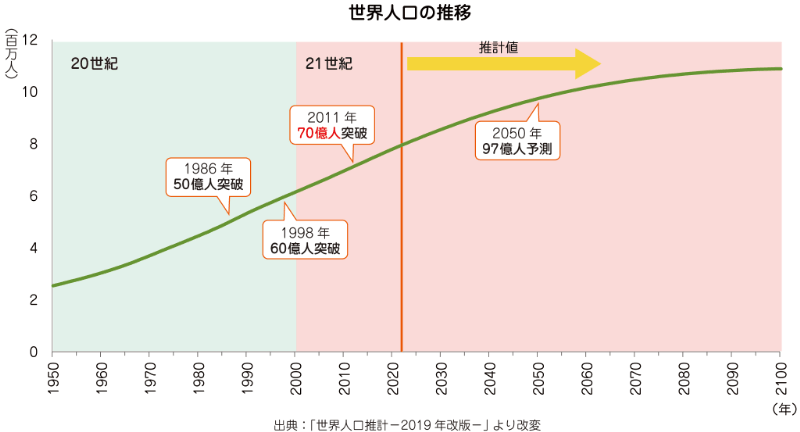

バイオスティミュラント

効率的で、質の良い生産物をつくるために

国連の発表(2019年7月)によると、世界の人口は増加が鈍化傾向にあるとはいえ、2050年には今より20億人多い、95億人になると予測されています。

しかし、15億ヘクタールと言われている地球の耕作面積には限りがあり、このままでは1人当たりに割り当てられる食糧は間違いなく減少します。

加えて、地球温暖化に起因する平均気温の上昇が、地球規模の砂漠化に拍車をかけています。

この結果、適作地の移動を余儀なくされるだけではなく、異常気象による記録的な高温や日照不足が作物の収量低下を招き、食糧の確保がますます脅かされています。

そこで、従来よりも効率的に収穫が得られる技術や資材が求められています。

さまざまな環境ストレスに対する抵抗力を与え、植物が本来持っている収量・品質のポテンシャルを引き出してくれる新しい資材として「バイオスティミュラント」が注目されているのです。

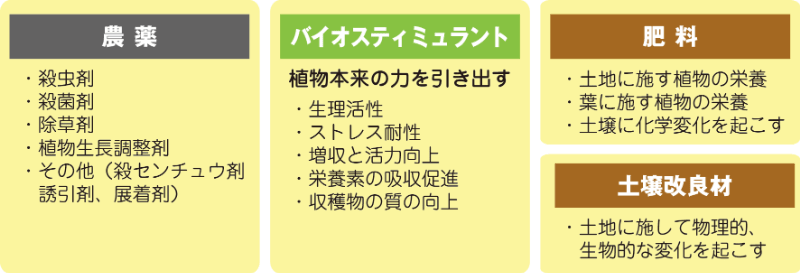

バイオスティミュラント(BS)資材

これまでの農業では、生育の管理や収量アップといった目的で肥料(化学肥料、有機質)や農薬、土壌改良剤などが使われてきました。これに対し「フミン酸」や「フルボ酸」はそのどれにも属さないバイオスティミュラント(BS)に相当します。

腐植物質であるフミン酸やフルボ酸は、植物本来の力を引き出すための生理活性剤(生理 刺激剤)として活用され、そのような植物の生理活性に力を発揮する資材をバイオスティミュラント(BS)と呼びます。

例えば、肥料は植物の栄養素ですが、フミン酸は栄養素を吸収する「根」自体の生長を促進する作用があり、栄養の吸収効率を高めてくれます。

そして根がしっかり育つと、植物の免疫力があがると同時に倒れにくくなります。

またフルボ酸は、栄養吸収そのものを助け、植物が元気に育つ力を与えてくれます。

植物の免疫力がきちんと働けば農薬を使う頻度も減り、栄養を吸収する力があがれば、肥料の投入量も減らせます。

この結果、より安全で質の良い生産物ができるのです。

バオイスティミュラント(BS)の種類

BSには、フミン酸(腐植酸)、フルボ酸などの腐植物質を代表として、植物の生理を活性化(刺激)するさまざまな資材の開発が世界中で進んでいます。

化学肥料・有機肥料・土壌改良剤の比較・違い

現代の「慣行農法」

上述のようなBS資材が必要性とされる背景には、現在、最も一般的とされる「慣行農法」について考える必要があります。ここでは、化学肥料や農薬、遺伝子組み換え種子を活用した農業の発展と影について触れます。

「慣行農法」とは、通常行われている農業スタイルのことを指しますが、現代における、特に日本では99.5%以上の農地が化学肥料と農薬を活用した農法を行っているとされています。

これに対し、かつて、化学肥料や農薬が存在しなかった時代においての慣行農法といえば、有機農法でした。

それではいつから現代の慣行農法にシフトしたかというと、19世紀最大と目されるドイツの化学者、ユストゥス・フォン・リービッヒ男爵が提唱した「リービッヒの最小律」理論まで遡ります。

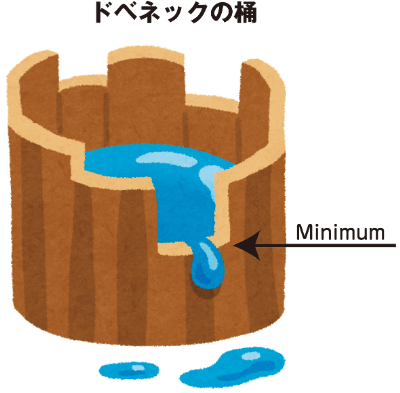

化学肥料(無機質肥料)の始まり

リービッヒは、植物の三大栄養素は、「窒素(N)」・「リン酸(P)」・「カリウム(K)」であり、植物の生長の度合いはこの3要素の中で最も与えられる量の少ない養分によってのみ影響され、それ以外の2要素がいくら多くても、生長への影響はないと主張しました。

後に3要素以外にも「水」、「日光」、「大気」などの条件が追加されましたが、この理論は瞬く間に世界中に広がり、現代の「慣行農法」の始まりとなりました。

その後、植物の健全な育成には、必須のミネラルがあることもわかり、微量要素も追加されます。

さらに遺伝子を組み換えた種子が加わり、土壌分析と施肥計画がセットで農業の大型化や機械化、いわゆる工業化が進みます。

こうした背景があり、土壌そのものへの関心が薄れてゆきました。

ここで施肥の歴史について軽く触れておきます。

採集により食糧を得ていた人類は、旧石器時代の後半あたりから農業をしはじめますが、収穫した後は無意識のうちに火を放ち、焼畑を行っていました。これが施肥のはじまりともいえます。

その後、家畜の排泄物とワラから作られる厩肥や刈草敷など、自給の肥料を利用するようになります。

19世紀になると、南米大陸で発見された硝酸ナトリウムを含む「チリ硝石」、海鳥やコウモリの排泄物などが堆積してできた、リン酸を含んだ「グアノ」が優れた肥料としてヨーロッパにもたらされ、商品化されました。

ここに、カリウムを含有するカリ鉱床の発見が加わり、窒素、リン酸、カリウムが全て揃います。こうして鉱物質を利用した無機肥料が広がりを見せましたが、どれも天然の原料由来であったため、窒素肥料の主流をなしていたチリ硝石やグアノの後を継ぐリン鉱石が堀り漁られてしまい、枯渇していきます。

こうした現状を打開すべく研究が進み、空気中の窒素からアンモニアといった窒素化合物を人工的に合成する「ハーバーボッシュ法」などが開発されます。

これにより肥料の工業化、化学肥料による農作物の大量生産がもたらされることとなりました。

このハーバーボッシュ法がなければ、今日の急激な人口増加は生まれなかったとまでいわれる、大変画期的な方法ではありますが、膨大なエネルギーを必要とし、また、大量の二酸化炭素(CO2)を放出することから、問題ともなっています。

「土づくりが命」とした有機農業から「植物に栄養さえ与えれば、土壌など関係なしに育つ」という農業へのシフトは、化学肥料(無機質肥料)依存へのシフトでもあったのです。

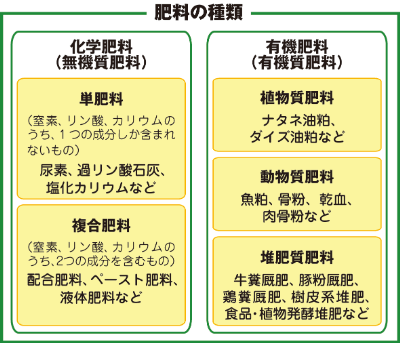

有機肥料と化学肥料の違い

ここで有機肥料と化学肥料の違いをみてみましょう。

まず、有機農業に使われてきた有機質肥料の「有機」とは「炭素(C)」を意味します。表を見ればわかるように有機肥料の全てが植物(有機物)の廃棄物や畜産、林業の有機廃棄物を利用して土づくりを行ってきました。

つまり、有機農業は炭素循環農法ともいえます。

一方、化学肥料は無機質肥料ともいい、前述したリービッヒの理論に従うと、植物は無機化(炭素が外れた状態)したものしか吸収しないため※、化学精製した無機質肥料を直接植物に与える方が効率的であるという考え方に基づき、基本的にリンなどが鉱物化したものから精製した肥料を指します。

※近年アミノ酸などの有機物もそのまま根から吸収することが証明されています。

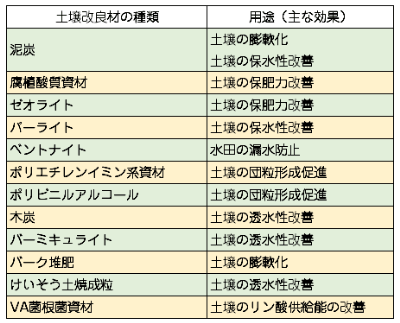

土壌改良材とは

ところで、肥料とともによく耳にする「土壌改良材」についてもご紹介しておりきます。

土壌改良材は、土壌に施用して土壌の物理的性質、化学的性質、また生物的性質に変化、改良させるために用いる資材の総称です。

肥料とは用途が異なり、その土(土地)を農業生産に適したものにする目的で、膨軟化や方位性、保肥力、透水性の改善、団粒形成促進、リン酸供給の改善といった効果をもたらします。

堆肥と比べられることもありますが、古くから自給で使われていた厩肥や刈草敷なども土壌改良材の一部といえます。

土壌改良材には肥料取締法や地方増進法に属するものと、そうでないものとがありますが、代表的な資材と主な効果を図にまとめました。

農薬の歴史

化学肥料に依存する慣行農法では、農薬が必需品になっていきます。

開発された当初、化学肥料も農薬も堆肥や厩肥に加える、補助的なものとして使われてきました。

その後、便利な化学肥料を多用するようになると、堆肥として納入するはずの有機物(炭素化合物)が減り、結果、土壌に棲む微生物は激減します。

こうなると土壌自体の力は弱まり、植物が本来持っているはずの力が発揮できないため病気にかかりやすく、必然的に農薬の使用量が増えるというスパイラルが生まれました。

さらに、世界各地で農作物の疫病による大飢饉が発生し、多くの餓死者が出たことがきっかけとなり、農薬の開発は人々の命を救うため、重要な役割を持つようになります。

そもそも農業の歴史は、病気や害虫との戦いの歴史であり、農薬のない時代にはいろいろな工夫をして乗り越えてきたのです。

そこに産業革命以降、人口の爆発が起こり人々の命を支えるため、農薬の開発は大きな社会性を持つようになりました。

こうして、数多くの農薬が開発されてきました。

しかし残念なことに、同じものを何度も使用していると、抗生物質と同様に抵抗性を持ち、今まで効いていたものが突然効かなくなります。

菌を殺す殺菌剤、虫には殺虫剤、除草剤は雑草を枯らすために使いますが、こうした農薬に耐性を持つ菌が、虫が、雑草が現れ、必ず効かなくなってしまうのです。

増大する農薬の使用量はそのまま、環境への大きな負担につながり、生物の多様性に悪影響を及ぼしてゆきます。

遺伝子組み換え種子の一例

ここで少しだけ、遺伝子組み換え種子の課題について触れます。

現在、日本では遺伝子組み換え種子の使用は制限されています。

しかし、飼料用として輸入される農産物にはその制限がありません。

つまり飼料に使われる輸入トウモロコシは制限がなく日本に入ってきています。

農作物を大量に安価で作る工業型農業では、経済性や生産性を求めるが故に、圃場には除草剤を散布します。

この除草剤には生長に欠かせないミネラルを強烈にキレート(掴む)する力があり、ミネラルが吸収できなくなった植物(雑草)は枯れていきます。

しかしトウモロコシも植物ですから、ミネラルがないと育ちません。

そこで、ミネラルがなくても育つように遺伝子を組換えた種子が開発されました。

その遺伝子組み換え種子で育ったトウモロコシには、当然ながらミネラルはほぼ含まれていませんが、除草剤成分は大量に含まれています。

このトウモロコシを食べて育った鶏を人が食べることになるのです。

日本人は遺伝子組換え食品を世界で一番食べているのではないか、と思われる理由の一つがここにあります。

そして現在、「緑の革命」として世界の人々の胃袋を満たしてきた現代の慣行農法は、SDGsを前にして、世界的に批判を浴びるようになってきたのです。

- 腐植質、有機酸資材【フミン酸(腐植酸)、フルボ酸】

- 海藻および海藻抽出物(ミネラル、アミノ酸、抗酸化物質など)、多糖類

- アミノ酸およびペプチド資材(酵素的な働き)

- 微量ミネラル、ビタミン

- 微生物資材(トリコデルマ菌、菌根菌、酵母、枯草菌、根粒菌など)

- その他(微生物代謝物、微生物活性化資材など)

作用

土壌の疲弊、劣化、流亡、砂漠化

化学肥料や農薬を使用した「緑の革命」と呼ばれる現代慣行農法は、量の確保に貢献してきた農法といえますが、その裏側ではいろいろな影を落としています。

化学肥料や農薬を使用した「緑の革命」と呼ばれる現代慣行農法は、量の確保に貢献してきた農法といえますが、その裏側ではいろいろな影を落としています。

まず、土壌の疲弊化です。植物が育つ土壌の3大要素は「生物性」「物理性」「化学性」といい、その1つが欠けても健康とはいえません。

しかし、菌や虫を徹底的に殺す農薬は生物性に壊滅的なダメージを与えるだけではなく、雨などによって流れ出た農薬は、その周辺の生物多様性にも負の影響を及ぼします。

さらに、化学肥料の使用によって不要となる肥料や厩肥を投入しなければ、微生物のエサとなる有機物が存在しなくなり、土壌の保水性や保肥性につながる物理性、いわゆる団粒化が形成されません。

その結果、土壌自体の力がなくなり、大風や大雨で表土が流れたり、砂漠化によって塩分が表面に出てしまったりして、やがて何も育てることができない土地へと変化していきます。

こうした状況は農地の大型化や機械化が生んだ海外の農地では大きな問題となっています。

また土壌の劣化は、温暖化に拍車をかけ、生物多様性にも悪影響を及ぼすということがわかってきた現在、関心が薄れていた土壌そのものへの重要性に世界が目を向けるようになってきました。

栄養低下

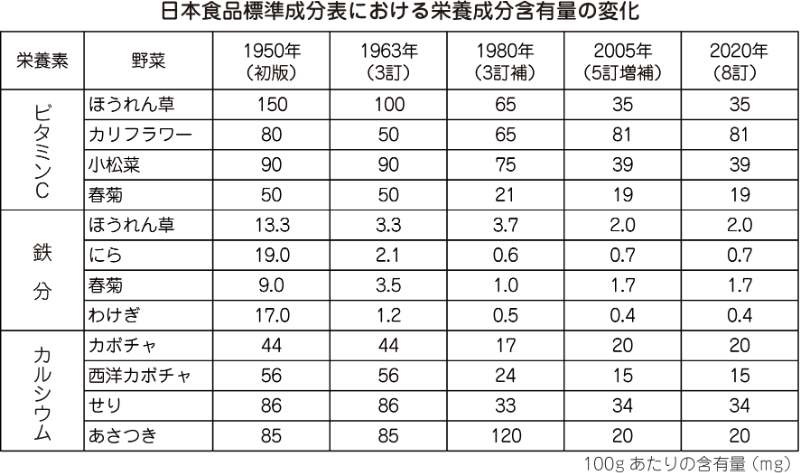

「食」という字は「人を良くする」と書きますが、農産物の栄養成分の量が昔と比べ減少傾向にあるといわれています※。

この表では一部の栄養素のみピックアップしていますが、アントシアニンをはじめとするポリフェノール、β-カロテンやリコピンに代表されるカロテノイドといった、植物が紫外線や環境ストレスから自らを守るために作る抗酸化物質なども低下しているとする報告もあります。

※分析方法の違いや収穫時期によっても変化が生じることがあります

こうした抗酸化物質は「フィトケミカル」と呼ばれ、私たちの体にも重要な役割を示し、「第7の栄養素」として注目されています。

圃場に有機物を入れない慣行農法は生産物の量の確保に貢献してきました。

しかし、長期的に見ると、栄養素が減り、機能性成分も減ってゆくことがわかり、農業の「質」が問われるようになってきたのです。

効果

クリアしなければならない課題

どちらの農法も効果や評価には一長一短があり、議論が尽きません。それでも長期的な観点で考えると、有限である鉱物の確保という点や、土壌の疲弊という点からも化学肥料の方の分が悪そうです。

しかし、有機農法をきちんと実践するためにはかなりの手間がかかり、ましてや安定した収量が確保できるまでには知恵も時間も必要となります。

特に、慣行農法から有機農法への切り替えは、生産者にとって不安そのものでしかありません。

また、高齢化が進む日本の農業においては省力化が必須となり、手間がかかるだけで儲からない農業は後継者を育てることを阻みます。

つまり、二者択一では答えが永遠に出ることはなく、お互いの長所を生かしつつもマイナスをきちんとカバーできる新たな農業ソリューションの構築が求められているのです。

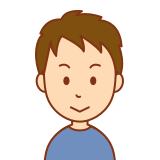

これからの農業がクリアしなければならない課題をあげてみると

上記はあくまでもほんの一部ですが、農地の状態はひとつひとつが全て異なり、環境やその変化も、生産者の意欲、ポテンシャルも違います。

さらに、育てる植物によってもその性質も必要な条件も変わります。

つまり、簡単に標準化ができないのが農業の難しさなのです。

命のもと命のもととなる食料の生産は、生産現場に頼るところが多いですが、農業にかかわる全ての関係者の知恵と汗を結集する必要があるのです。

これからの農業

これからは「量」に加えて「質」が問われ、さらに「環境」に配慮した農業のあり方が問われる時代となります。

日本政府も、農薬の半減政策や2050年までに有機農業面積を25%に増やす(現在は多めにみても0.5%)方針を打ち出しました。

化学肥料や農薬を減らし、国民の健康にも環境にも優しい農業に大きく舵を切りはじめたのです。

しかし、昔ながらの手間のかかる有機農法に戻せばよいかといえば、そんな単純な話しではなく、戻すにも時間がかかり、戻せたところで量と質の確保は保証できません。

そこで登場するのがフミン酸・フルボ酸などのBS資材の役割です。

腐葉土と腐植土

腐植とは

腐植(Humus)とは、森の中で落ち葉や枯れた草や倒木、あるいは息絶えた動物たち(有機物)が微生物の活動により分解された物質の総称を指します。

広い意味では土壌有機物(NOM:Natural Organic Matter)を指します。

また狭義では、フミン酸・フルボ酸・ヒューミンなどの腐植物質自体を指す場合もあります。

なお、腐植(土壌有機物)を学術的に分類した場合

- 非腐植物質(Non-Humic Substances):腐植化されていない糖やタンパク質など

- 腐植物質(Humic Substances):腐植化された高分子化合物群、狭義の腐植

このように分けられて扱われるため、少しばかり複雑です。

植物遺体(有機物)を分解するプロセスの最初は、糖やタンパク質などから始まります。

次いで繊維質(セルロースなど)が続き、最後に難消化性のリグニンが分解されれば最終分解物の腐植物質が生成されます。

この腐植物質が生成されることを腐植化といいます。

そして腐植土とは、腐植(土壌有機物)が20%以上含まれる土壌を指します。土質分類上は有機土質に区別されますが、腐植に含まれる腐植物質(フミン酸・フルボ酸)の存在によって植物の生理活性が活発になる、下記のような作用を持つ土壌が形成されます。

- 土壌の団粒化を促進

- 保水性や保肥製が向上(物理性)

- 土壌の陽イオン交換容量(CEC)、pH緩衝能がアップ(化学性)

- 土壌微生物の活性化を促進(物理性)

腐葉土とは

腐葉土には「土」と入っていますが、厳密にいうと土ではありません。

落ち葉堆肥など、植物性の堆肥といった方が正しいでしょう。

腐葉土とは、森林の中の朽木や落枝などが地表部に堆積し、それらがバクテリアをはじめとする微生物やミミズなどの土壌動物により分解されて土状になったものを指します。

「腐葉土」の定義をみると、「腐植」の基本と全く同じです。

つまり、腐植=腐葉土ということになります。

これに対し、腐植土は腐植(腐葉土)を20%以上含む黒褐色~黒色で軽しょうな土壌を指し、腐葉土とは異なります。

ちなみに、腐植(腐葉土)は熟成(分解)が進むにつれ徐々に黒色へと変化をします。

その黒色成分が腐植物質、すなわちフミン酸・フルボ酸・ヒューミンになりますので、より黒色が濃いものを選べば多くの腐植物質が含有されていることとなります。

まとめ

自然から学ぶ

フミン酸とフルボ酸がたくさん含まれる亜炭も泥炭も魅力的な原料に思えます。

私たちも、両方を取り寄せて抽出にチャレンジしましが、化学物質なしでは抽出はかないませんでした。

そこで、泥炭地を訪れて観察を行ったり、豊かな土壌といわれるチェルノーゼムの腐植層の成り立ちを学んだり、数々の実験を行いながら多くを学ばせてもらいました。

北海道の湿原泥炭地の観察をしていたとき「なぜこんなに水が澄んでいるのだろう」と思った瞬間に「なぜ泥炭に40~50%ものフミン酸が残っているのか」ということと同時に、「なぜ水では抽出できなかったのか」に気づきました。

それはつまり、泥炭からフミン酸やフルボ酸が溶出していれば水は茶色く染まり、そのまま溶出しつづけたなら枯渇してしまうため、残っているわけがない。

したがって、泥炭は私たちが拘っていた水抽出には向かない原料だったのです。

地元の人への取材で、「草原地帯を開拓して下から泥炭がでると畑は諦める」いう話を聞いたときには「なぜ長い間水が抜けず湿地帯であったのか」、そして「その原因が、抽出試験の時にフィルターが詰まって難儀した、難分解性の繊維質にある」ということもわかりました。

さらに、地元の方が「泥炭地は不毛の地である」と言い切っていたのが強く印象に残っています。

それは難分解性の繊維質が不透層を形成して水が抜けないことを意味しています。

土壌の透水性が悪ければ根腐れを起こし、畑としては到底使えません。

ただし、泥炭が悪いわけではなく、また化学抽出が全て危険といっているわけではありません。

きちんと中和処理を行い、中和反応で生成される塩基が安全な物質であれば問題はないのです。

実際に、ヨーロッパでは泥炭を原料とした医薬品も存在します。

私たちのこだわり

私たちがケミカルフリーにこだわる理由は、ひとつ。

「生命の循環物質」といわれるフミン酸・フルボ酸を、天然のままの安全な状態で取り出したかったのです。

化学物質を使用すれば必ず化学反応を起こし、天然状態とは異なる物質に変化してしまいます。

(例えば、硝酸を使えばニトロフミン酸やニトロフルボ酸に変化する)

水だけで行う抽出方法も、原料の選定も、自然から得たヒントによるものです。

こうして世界で初めて、ケミカルフリー抽出のフミン酸・フルボ酸の水溶液が完成しました。

その安全性はこれまでご紹介してきた通りです。

私たちは、人や植物の命が微生物たち(命)と深く関わり合いながら共生していることを前提に、研究を進めています。

そして、全ての事象が循環していることを意識の根底に置きながら開発を行っていきます。

このため、農業(植物)に使う資材であっても、人が使用できるレベルの安全性を基準としています。

したがって、薄めれば安全という考えではなく、原液を人が飲んだり、塗布したり、たとえ目に入れたとしても危険性のない製品を目指しています。

私たちのこのようなこだわりから、安全でピュアなフミン酸・フルボ酸水溶液『HS-2Ⓡ』シリーズが完成しました。

さまざまな研究で示されているフミン酸やフルボ酸の作用が『HS-2Ⓡ』シリーズにどれだけあるか一歩ずつ確認を行い、これからの農業に役立つBS資材となるべく研究を続けてまいります。